【文化安顺*古迹过往】《一水映风月,九桥渡浮生》 2024年第30期(总978期)

原创 习安人事 文化安顺 2024年04月30日 16:31贵州

——老照片中的贯城河景

陈文杰

偶览故城遗照,旧影模糊而乡愁满溢,昔日之景,若隐若现。孰知安顺昔日之美如斯乎?然时移世易,风景不再,令人慨叹。

黔中之安顺,往昔为商贾汇聚之地,城池蜿蜒九里九,山环水绕,贯城河穿城而过。桥梁与河流交相辉映,曲径通幽,波光粼粼,槐影摇曳,水波荡漾,柳絮飘舞。两岸翠竹绿树之间分布着寺庙、道观、亭台、楼阁。诸景由贯城河珠串成链,日有山里江南之景,夜有秦淮勾栏之韵。今按图索骥,带君图游民国安顺。

静乐庵,在城内东北隅东水关侧,即今虹山水库大坝外侧清泰庵后园门上,现已不存。时静乐庵地接城垣,门临溪水,竹木苍翠,自化鲤桥远望,如在画图中。静乐庵左面曾有一方巨石,俗称“偏石板”,形如砚台,文人墨客雅取“砚石”为名。砚石周边环境清雅秀美,曾被誉为郡城八景之一,名为“砚石生香”。安顺名士郭石农老宅位于砚石旁,故其以“砚山石农”为号。门径幽深,松竹秀丽,文人墨客,多吟玩于此。

静乐庵(偏石板)

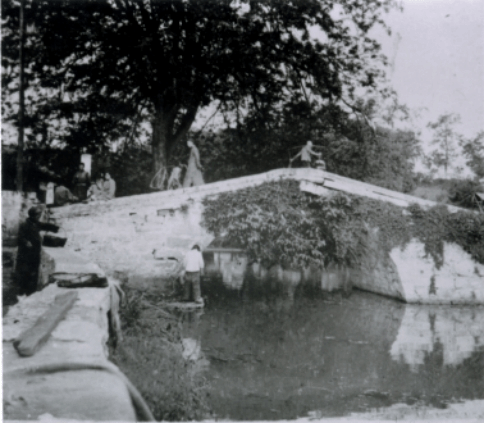

化鲤桥,坐落在安顺府文庙右侧,又名项马桥,一孔,建于明嘉靖年间,东水入城第一桥,传说为项姓与马姓的两家人出资修建。民间讹称为“陷马桥”。《续修安顺府志》载,此桥北接双眼井,南通蔡衙街。双眼井因路中段有井双眼而得街名。维修河道,井已不存,街名也归合为金匮街。此桥是通往文庙(府学宫)的直达之路,桥名寓意“化鲤成龙”,即乡人崇文尚儒的精神写照。

化鲤桥(陷马桥)

合和桥,安顺城内一座有故事的桥。城东、城西两关之水,汇流至李家花园两河交汇,原称三岔河,后因有一段传奇故事改称合和河。

据传清光绪年间,有兄弟二人为一田产起争,进而告官,历时九年,所费超过田产价值。安顺知府李盛卿上任首审此积案,晓之以理,动之以情,终让兄弟和好,田产相让。两兄弟将该田产捐出,官府组织民众,在三岔河处修河堤,疏浚河道,添修河桥,不使两条河水对冲,顺流而下。此举皆大欢喜,李知府赞曰:“因合而和,善莫大焉。”遂题“合和河”三字刻于河堤上,从此,河以合和而名,人以合和而处,一城之民谦谦相待,崇圣贤而慕古风。乡中士绅于堤堰遍植花柳,莺歌燕舞,游人如织,遂为城中佳境。

昔日安顺名士郭石农有诗吟咏合和河:

东西二水作渊停,会向南流字是丁。

只以碰头遭俗忌,遂因锁口变佳形。

汇分白鹭中为堰,峡比黄牛下有汀。

积土成山亏一篑,待增花柳即园亭。

太平桥,位于城东北河段之间,桥接炮台、儒林两街,旁有清真老寺一座,早晚礼拜声震半城,行人立于桥头顾盼皆景。正是:

古木参天遮淡云,石桥卧听古兰经。

流水无情东逝去,游人顾影相自怜。

清真寺畔太平桥

熙春公园,地处安顺城西水关,园内石岩上有九级石塔一座,高约五米,立于古槐树下的石山之上,塔体雕刻风化漫漶,苔藓斑斑,玲珑古朴。该塔建于明朝成化年间。正观石塔数株古槐相围,身姿若隐若现。入夜月朗星稀,树影婆娑,虫叫蛙鸣,另有一番风情。

熙春公园内景(观音阁)

双桥(又名二桥),位居城西水关普济桥、奋武桥之间。桥为单拱,孔径较小,桥面近水,雕栏低矮,游人可倚可坐。桥下浮萍逐波,水草摇曳,鱼游石隙,虾戏浅水;桥头两株老槐,遮阴蔽日,鸣蝉声声。津津闲人坐等夜来,一桥而渡炎凉,天人合一,闲适散淡的小城浮生日常,浓缩成一幅双桥风月图。

郡人诙谐,将双桥与普济桥相提并论,将桥长孔大的普济桥称为大桥,双桥称为二桥。虽少了几许骚人墨客的风情,倒是多了几分市井兄弟伙的亲热。

二桥头(西水关贯城河)

落虹台,位于东门桥北面,其南面街口紧邻老东门桥,与碧漾湾路口相对,北面街口接儒林路新桥。街长一百多米,其名之雅,使人联想到亦晴亦雨时之七色彩练。然而,在晚清至民国年间,这里成了暗娼集中之处,她们或藏于“私窝子”,站于此处招揽嫖客,扭捏作态故弄风骚,登徒子失魂落魄,故有人将此称为“落魂台”,又称为“望春台”。离东门桥不远处的老税关后楼人称“半虹楼”。登临凭栏可一览夕阳山色,小桥流水人家之景。民国四年,任可澄先生到此,曾留下“半虹楼”命名的匾额以及楹联:

落虹台,位于东门桥北面,其南面街口紧邻老东门桥,与碧漾湾路口相对,北面街口接儒林路新桥。街长一百多米,其名之雅,使人联想到亦晴亦雨时之七色彩练。然而,在晚清至民国年间,这里成了暗娼集中之处,她们或藏于“私窝子”,站于此处招揽嫖客,扭捏作态故弄风骚,登徒子失魂落魄,故有人将此称为“落魂台”,又称为“望春台”。离东门桥不远处的老税关后楼人称“半虹楼”。登临凭栏可一览夕阳山色,小桥流水人家之景。民国四年,任可澄先生到此,曾留下“半虹楼”命名的匾额以及楹联:

夕阳山色横危槛,

夜雨河声上小楼。

望春台畔(落魂台贯城河)

潮音寺,位于安顺城外南关厢东头南端,其侧为南门河。明末僧芳远建庵堂一所,名曰“潮音庵”。咸同间,太平军匪窜黔中,安顺守军恐庵堂距城咫尺,不利城守,下令拆毁。光绪初年,郡人复修鱼池、凉亭,改名“潮音寺”。在寺前开凿一池,引邻近南门河水入内,遍种莲花。前植松柳,后围石栏,栏两旁以木匾刻“柳荫”“松月”。池右建水榭一座,架凌池中,名曰“水心亭”。水榭为四柱单檐亭阁式歇山攒尖顶建筑,窗开三面以眺池水,四面回廊以驻观瞻。以石为柱,柱上刻一联云:

花覆亭前,水流石下。

云飞天外,人在镜中。

潮音寺内湖畔亭

水榭旁立一巨石,背镌“伴鸥闲处”四字,面刻里人郭石农《题潮音寺壁》古风一首,风景名胜和清幽雅怡。

南关东头潮音寺,水绕平田山作诗。

一弯曲屈路通幽,隔绝法嚣迹罕至。

烟村四面见人家,怡然鸡犬与桑麻。

武陵不知何处洞,孰从远水问桃花。

绿柳作覆石门启,磬声遥出浓荫里。

此处由来别有天,境入无遮任随喜。

阿罗坦腹向我笑,旨证拈花参微妙。

老僧一见话因缘,打破虚空口头禅。

荡涤尘襟随处是,名山群谓可医俗。

哪知别构出奇思,清幽更豁看山目。

方塘半亩开如鉴,周以石栏围四面。

种得芙渠叶田田,六月花开看不厌。

看花宜上水心亭,亭建当中亦玲珑。

此是米家书画舫,菱歌时向醉中听。

愠解或借琴三迭,昼长亦消局一枰。

知他游侣同携者,披襟坐爱晓峰青。

屋小于舟唯所住,只在风波绝少处。

偷得浮生便是闲,独以忘机伴鸥鹭。

吁嗟乎!

蛮触争变几沧桑,神仙世界总清凉。

愿向此间分半席,翩跹蝶梦效蒙庄。

尚喜,今之谋事者斥巨资打造虹湖景区,依山环水筑路修桥,造亭建郭,遍植花木。虹湖景区已成为市民晨练休憩之地,游人碧波泛舟,登高览胜之景,若有好事者留影百年存记,后来者当可称时之胜景也。

闲文赘笔:文成于2015年,时值安顺市承办第十届贵州旅发大会,文联主席姚晓英女士来电促写一文,为旅发大会造势。命题作文,一时无计,只好按图索骥,聊数家珍,抑或行文陈瘸,所写老旧,有悖大好形势,兹文不了了之。顷日,清理电脑之余,此文几成遗忘之尘,然偶遇之际,竟生敝帚自珍之感。恰逢《文化安顺》值班编辑黄斌兄,索文以应急,余不忍弃,遂将此文与之。聊记于此,以志余之浅陋与勤勉。

· 作者简介

陈文杰:笔名,博雅堂主。贵州省作协会员。安顺市作协副主席。从事老照片修复、收藏及地方文化研究。2015年,结集出版个人作品《回望民国安顺》。